W. R. – Mysteries of the

Organism

[Inhalt]

[Biographie]

[Credits]

[Über den Film] [Interview] [Pressematerial

INHALT

Ein mysteriöser Film um die Lehren des

Psychoanalytikers und Sexologen Wilhelm Reich, dessen Initialen den

Titel des Films bilden, aber auch um die sexuelle Leidenschaft zwischen

einer jungen Jugoslawin und einem sowjetischen Eiskunstläufer. Sex und

Politik waren die Themen des Serben Makavejev, er konnte sie jedoch

kaum öffentlich verhandeln, floh ins Surrealistische, wo er ganz gut

zurechtkam.

Dušan Makavejev ist einer der eigenwilligsten Regisseure des

europäischen Autorenkinos der sechziger Jahre. Manche Kritiker

behaupten sogar, dass er die Subversion erst erfunden habe: Für den

Serben bedeutete Subversion zugleich die einzige Möglichkeit, überhaupt

Filme zu machen. Seine Lieblingssujets Sex und Politik taugten hinter

dem Eisernen Vorhang weder einzeln noch in Kombination als öffentliche

Themen. Über seinen Stil sagte er einmal, dass„ ein Guerilla jede Waffe

nutzen darf, die ihm zur Verfügung steht: Pflastersteine, Kugeln,

Slogans, Musik. Genauso ist es mit Film. Wir können benutzen,

was uns in die Hände fällt: Fiktion, Dokumentationen, Kulturfilme,

Werbung. Es kommt nicht auf den Stil an. Man muss sich den

Überraschungsmoment zunutze machen.“

Auf keinen seiner Filme trifft diese Einschätzung besser zu als auf

W.R. – DIE MYSTERIEN DES ORGANISMUS. Die Zeit hat diesem Film keinen

Schaden zugefügt. Solche Filme gibt es nicht mehr! Ein

Filmdokument aus einer Zeit, als das Wort ‘Konterrevolution‘ noch einen

bedrohlichen Nachklang besaß.

Andreas Busche

[zurück

nach

oben]

Credits

Originaltitel:

W.R. – Misterije organizma

Regie: Dušan

Makavejev

Land:

Jugoslawien, Bundesrepublik Deutschland 1971. Produktion:

Neoplanta, Novi Sad; Telepool, München. Regie, Drehbuch:

Dušan

Makavejev. Kamera:

Aleksandar Petković, Predrag Popović.

Musik: Bojana Makavejev. Schnitt: Ivanka

Vukasović.

Darsteller: Milena

Dravić (Milena), Jagoda Kaloper (Jagoda), Ivica Vidović (Vladimir

Iljić), Tuli Kupferberg (US-Soldat), Zoran Radmilović

(Radmilović), Miodrag Andrić (Soldat), Zivka Matić (Vermieterin),

Dragoljub Ivkov, Nikola Milić, Milan Jelić, Betty Dodson, Jim Buckley,

Nancy Godrey, Jackie Curtis u. v. a.

Format: 35mm,

1:1.33, Farbe, Schwarzweiß. Länge:

84 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. Originalsprachen:

Englisch, Serbisch. Originalfassung mit englischen Untertiteln

Uraufführung: Mai

1971, Internationale Filmfestspiele, Cannes.

Verleih: Freunde der dt. Kinemathek

Pressematerial

-

www.kinopresseservice.de

[zurück

nach

oben]

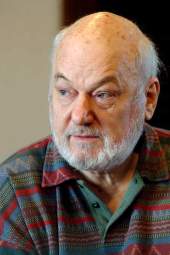

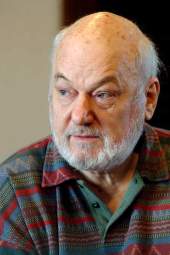

Biografie

Biografie

Dušan

Makavejev wurde am 13. Oktober 1932 in Belgrad geboren. Er studierte

Psychologie und Filmregie. Nach zahlreichen Kurzfilmen inszenierte er

1965 seinen ersten Spielfilm Čovek

nije tica (Der Mensch ist

kein Vogel). Mehrere seiner Filme fielen wegen ihrer politischen und

sexuellen Themen immer wieder der Zensur zum Opfer. Makavejev verließ

1973 Jugoslawien und unterrichtete in den USA an verschiedenen

Universitäten.

Filme

1953: Jatagan mala. 1955: Pečat

(The Seal). 1957: Antonijevo razbijeno ogledalo. 1958: Spomenicima ne

treba verovati (I Don’t Believe in Monuments); Slikovnica pčelava

(Beekeeper’s Scrapbook); Prokleti praznik (Damned Holiday); Kosnice

pune smijeka; Boje sanjaju (Colors Are Dreaming). 1959: Sto je radnicki

savjet? (What Is a Workers Council?). 1961: Pedagoska bajka; Eci, pec,

pec; Osmjek 61 (Smile 61). 1962: Ljepotica 62 (Miss Beauty 62); Film o

knjizi A.B.C. (About a Book); Parada; Dole plotovi (Down With the

Fences). 1964: Nova domaca životinja (New Domestic Animal); Nova

igračka (New Toy). 1965: Čovek nije tica (Man Is Not a Bird). 1967:

Ljubavni slučaj ili tragedija službenice P.T.T. (Love Affair). 1968:

Nevinost bez zaštite (Innocence Unprotected). 1971: W.R. – MISTERIJE

ORGANIZMA (W.R. – MYSTERIES

OF THE ORGANISM). 1974: Sweet Movie.

1981: Montenegro. 1985: The Coca-Cola Kid. 1988: Manifesto. 1993:

Gorilla Bathes at Noon. 1994: Rupa u duši (Hole in the Soul,

autobiographical documentary). 1996: Danske piger viser alt (Danish

Girls Show Everything).

[zurück

nach oben]

Über

den Film

Politische

und sexuelle Befreiung

Während

der Blütezeit der Gegenkultur in den sechziger und siebziger Jahren

überwanden einige mutige Regisseure die Grenzen des konventionellen Filmemachens

und hatten nicht nur einen etwas zwiespältigen Ruf sowie

Probleme mit der Zensur, sondern auch erstaunlich viele Zuschauer.

Einer der wichtigsten von ihnen war Dušan Makavejev. Der 1932 in

Belgrad geborene Sohn serbischer Eltern war wie viele seiner französischen

Kollegen in den späten vierziger und fünfziger Jahren von lokalen

Filmclubs beeinflusst, in denen er ein breites Spektrum der

Filmgeschichte, von britischen Dokumentarfilmen der dreißiger Jahre bis

zu bedeutenden russischen Stummfilmen sah. Er drehte mehr als ein

Dutzend kurze Dokumentarfilme für verschiedene jugoslawische Produktionsfirmen,

bis er 1965 seinen ersten Spielfilm

Čovek nije tica (Der Mensch

ist kein Vogel) realisieren konnte.

Makavejevs

Engagement für die politische und die sexuelle Befreiung – beides

war für ihn untrennbar miteinander verbunden – war schon in

den Anfängen seiner Karriere unübersehbar. Sein 1958 entstandener

Kurzfilm

Spomenicima ne treba

verovati wurde beim Filmfestival in Cannes

hoch gelobt und zuhause von der Zensur verfolgt; die

jugoslawischen Behörden gaben ihn wegen einer „übertrieben erotischen”

Verführungsszene fünf Jahre lang nicht frei. Dies war der erste von

zahlreichen Konflikten mit der Zensur, die seine Karriere

behinderten

und zweifelsohne dazu beitrugen, dass er nicht den ihm gebührenden

Ruf als einer der bedeutendsten Filmkünstler der Nachkriegszeit genießt.

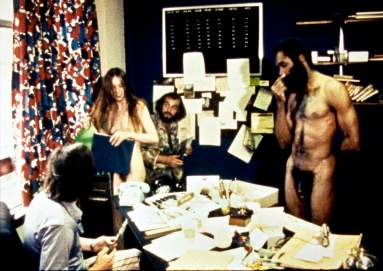

Makavejevs

berühmtester Film ist W.R. – DIE MYSTERIEN DES ORGANISMUS, und obwohl

einige Kritiker anmerkten, dass seine Collagemethode hier etwas

außer Kontrolle geraten sei, ist die Verbindung von Stoff

und Künstler bei diesem Film doch perfekt. Das ‘W.R.‘ des Titels

bezieht sich auf den umstrittenen Psychologen und Philosophen Wilhelm

Reich, dessen Behauptung, mit dem von ihm konstruierten

‘Orgon-Akkumulator’ könnten Krebs und andere Krankheiten geheilt

werden, ihm eine Haftstrafe eintrug, während der er 1958 in einem

Gefängnis in Pennsylvania starb. Reich war wie Makavejev ein

entschiedener Freigeist, den die Verachtung der individuellen

Kreativität im Kommunismus als auch die Verklärung des Konsums im

Kapitalismus gleichermaßen anwiderten. Beide waren überzeugt davon,

dass – wie Reich im Film zitiert wird – „Faschismus der Wahn sexuell

Verkrüppelter” ist. Makavejevs Hymne an Reich ist ein Kaleidoskop von

Elementen und Effekten, eine wilde Mischung: mal aufrichtige Würdigung

eines missachteten Vordenkers, mal Pamphlet gegen den Krieg und andere,

eher individuelle Grausamkeiten, mal Satire auf den Kommunismus, mal

Plädoyer für Freiheit in jeglicher Hinsicht.

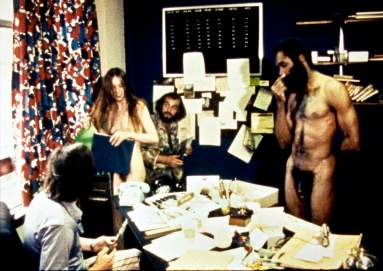

W.R. – DIE MYSTERIEN DES ORGANISMUS, in Jugoslawien und den USA

gedreht, enthält viele Reich-Zitate, ein paar Aufnahmen von ihm und

seiner Frau, Interviews mit seinen Familienmitgliedern und Anhängern

sowie Nachbarn aus Maine, die Reich als leicht exzentrischen, im Grunde

aber angenehmen Zeitgenossen beschreiben. Der Film ist eine skurrile

Collage aus visuellen Zitaten, die von der ironisch gebrochenen

Stalinvergötterung in einem alten russischen Melodram bis zu

grauenhaften Filmaufnahmen von Elektroschockbehandlungen im Dritten

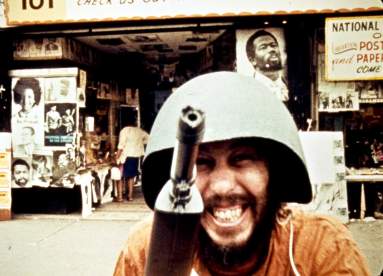

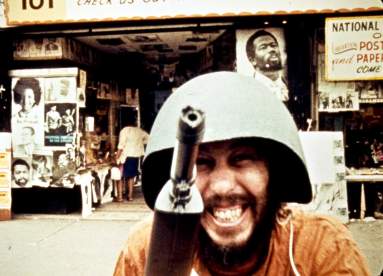

Reich reichen. W.R. – DIE MYSTERIEN DES ORGANISMUS bekämpft diese

Gräuel mit Humor, Satire und Sex. Der Film attackiert den Krieg in

Person des Poeten Tuli Kupferberg, der in absurder Kostümierung mit

einer Gewehrattrappe durch die Straßen von New York stolziert und

Passanten anrempelt. Dass auch W.R. – DIE MYSTERIEN DES ORGANISMUS

Probleme mit der Zensur bekam, kam nicht überraschend; Makavejev

verließ das ehemalige Jugoslawien, nachdem sein Film dort 1971 verboten

wurde.

Gary Morris, www.brightlightsfilm.com, Nr. 33, Juli 2001

[zurück

nach oben]

Interview mit dem Regisseur

Frage: Sprechen wir über

Ihren Hintergrund: woher Sie kommen, wie Sie zum Film kamen ...

Dušan Makavejev: Ich schätze, ich stamme aus Belgrad in

Jugoslawien, einer Stadt, auf die ich nach dem kürzlich erfolgten

Regierungswechsel (Slobodan Miloševićs Absetzung am 5. Oktober 2000;

A.d.R.) und nach dreizehn Jahren endlich wieder stolz sein kann. Ich

war immer stolz auf meine Stadt, aber dreizehn Jahre lang konnte ich

niemanden von ihren Qualitäten überzeugen. Vor etwa achtundsechzig

Jahren wurde ich dort geboren, in jener Straße, die in meinem Film Rupa u

dusi (1994)

zu sehen ist. Es ist die König-Milutin-Straße, die nach einem der

berühmten serbischen Könige des 12. Jahrhunderts benannt wurde. Es

heißt, er habe vierzig Klöster für die insgesamt vierzig Jahre seiner

Regentschaft erbauen lassen, um so für alle Sünden und Morde zu büßen,

die er begangen hatte. Er muss viele schlimme Dinge getan haben, denn

vierzig Kirchen sind eine Menge. Ich wuchs in den späten dreißiger

Jahren auf, als sich der Zweite Weltkrieg bereits abzeichnete. 1937

entstand der erste abendfüllende Zeichentrickfilm, Disneys

Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ich war damals fünf Jahre alt und

sehr stolz auf den Film: Ich hatte das Gefühl, er wäre eigens für mich

und meine Generation gedreht worden.

Dann habe ich eine seltsame Erinnerung, bei der ich mich immer noch

frage, ob sie wirklich stimmen kann: dass nämlich Schneewittchen und

die sieben Zwerge deutsch sprachen. Der Krieg erreichte Jugoslawien im

April 1941, und man brachte uns in eine Schule, um Schneewittchen und

die sieben Zwerge anzusehen. Die USA hatten Deutschland noch nicht den

Krieg erklärt; Pearl Harbour war noch nicht bombardiert worden. Ich sah

also eine deutsch synchronisierte Fassung von Schneewittchen und die

sieben Zwerge. Vermutlich sangen sie ‘Hi-ho’ auf Englisch, aber der

Rest war bestimmt deutsch. Vielleicht sollte ich an das Archiv von

Disney schreiben, um herauszubekommen, ob das möglich gewesen sein kann

oder ob meine Erinnerung mich täuscht.

Frage: Glauben Sie, dass

dieses Erlebnis Ihren späteren Entschluss,

Filme zu machen,

beeinflusst hat?

D.M.: Nun, so wie alles andere auch. Man sieht so viele

Filme, dass das Kino irgendwann Teil des eigenen Lebens wird. Schon

wenn man zehn gesehen hat, werden sie Teil von einem. Filme begleiten

einen als Bezugspunkte, als traumähnliche Erfahrungen, die uns helfen,

mit dem, was wir in unserem Leben nicht verstehen, umzugehen. Filme

bieten uns Lösungen oder zumindest einen unterschwelligen Kommentar zu

dem, was um uns herum geschieht.

Frage: Einige Zeit

später haben Sie Ihr Studium der Psychologie abgeschlossen.

D.M.: Ich habe an einer guten psychologischen Fakultät studiert. Einige

meiner Professoren am Anfang des Studiums waren betagte, in Deutschland

ausgebildete Dozenten. Wir haben uns mit Gestaltpsychologie

beschäftigt, später auch mit Freud und seinen Theorien, weil wir einen

Professor hatten, der in Wien bei einem von Freuds Schülern studiert

hatte. In den frühen fünfziger Jahren entdeckte ich Wilhelm Reich und

versuchte vergeblich, mir Texte von ihm zu besorgen. Ich

wusste nicht, dass er damals im Gefängnis war. Ich versuchte, seine

Bücher in den USA zu bestellen, erfuhr aber, dass der Verlag nicht mehr

existierte. Letztlich wurde per Gerichtsbeschluss verfügt, dass all

seine Bücher verbrannt werden sollten. Erich Fromm war auch wichtig für

mich in diesen Jahren, vor allem Werke wie Die Furcht vor der Freiheit

(1941), The Sane Society (Wege aus einer kranken Gesellschaft,1955) und

andere.

Frage: Damals kamen Sie

auch in Kontakt mit der jugoslawischen Novi-

Film-Bewegung.

D.M.: Wir hatten das Glück, dass das US-amerikanische Kino

in eine tiefe Krise geriet. Hollywood war zu teuer. Deshalb kamen

amerikanische Produzenten nach Jugoslawien, um in unseren Studios zu

drehen. Sie produzierten Filme in Italien, Griechenland, Spanien und

eben Jugoslawien. Die Regierungen dieser Länder stellten für wenig Geld

unzählige Soldaten zur Verfügung. Außerdem gab es viele Pferde, die

nicht getötet wurden wie in den USA. Dazu kamen preiswerte Handwerker,

zum Beispiel Schreiner, und vieles andere mehr. Diese Umstände hatten

Einfluss auf die Atmosphäre, in der mein erster Film Čovek nije tica

(Der Mensch ist kein Vogel, 1965) ausschließlich an

Originalschauplätzen entstand. Die Studios waren mit Riesenproduktionen

wie 55 Days at Peking

(1963, Regie: Nicholas Ray) oder The

Long Ships (1963, Regie: Jack Cardiff) vollständig

ausgelastet.

Meine Filme wurden mit heimischen Mitteln finanziert, aber alle

Studios, in denen ich hätte drehen können, arbeiteten nur noch für

Hollywood, vor allem für die Produzenten Carlo Ponti und Dino de

Laurentiis, denen die Amerikaner Geld gaben, damit sie in Belgrad oder

Zagreb preisgünstig produzierten.

Als ich 1967 meinen zweiten Film Ljubavni

slučaj ili tragedija službenice

P.T.T. (Ein Liebesfall) drehen wollte, wurde mir gesagt:

Du kannst einen weiteren Film machen, aber erst im Frühjahr. Das war im

Herbst. Also schrieb ich mein Drehbuch zu Ende, aber meine Produzenten

sagten: Komm nächstes Frühjahr wieder. Als ich zusammen mit meinem

Kameramann und dem Ausstatter durch das Bürogebäude ging, fragten wir

uns: Warum fangen wir nicht sofort zu drehen an? Im Untergeschoss

fanden wir drei leere Räume, die vor kurzem irgendein Filmteam

verlassen hatte. Wir beschlossen, den Film Love Affair zu

nennen, und der Ausstatter schrieb „Love Affair Filmteam” an die Tür.

Der Film wurde gedreht und war ein Erfolg, obwohl er nie offiziell in

Produktion gegangen war. Die zuständigen Produzenten waren viel zu sehr

mit der gigantischen Hollywoodproduktion beschäftigt, so dass sie

entweder gar nicht bemerkten, was wir da machten, oder es ihnen

gleichgültig war. Wir beschafften uns von der Kameraabteilung eine

Kamera, später gingen wir ins Labor, wo unsere Aufnahmen entwickelt

wurden, weil wir den Technikern sagten, dass wir für das Studio

arbeiten. Diejenigen, die merkten, was wir taten, liebten uns.

Wir waren ein paar junge Männer, die etwas Interessantes machten.

Frage: Glauben Sie, dass

diese Umstände einen Einfluss darauf hatten, dass Sie bei der Nachbearbeitung

diesen Collage-Stil anwendeten, der für Ihre Filme charakteristisch

ist?

D.M.: Wir waren alle von den Kinematheken geprägt. Ich

hatte Hunderte von Experimentalfilmen gesehen, in denen stets kleine

Szenenfragmente und Filmausschnitte verwendet wurden, wie das ja auch

bei Dokumentar- und Propagandafilmen üblich ist. Diese Technik hat es

im Kino schon immer gegeben; sie wurde vor allem bei sozial und

politisch engagierten Filmen eingesetzt.

Als ich noch Kurzfilme drehte, fuhren wir zu diesem wunderbaren

Kurzfilmfestival in Oberhausen. Dort sahen wir einen Pornofilm, der als

Aufklärungsfilm deklariert war. Dieser Film beginnt mit einem Arzt, der

über verschiedene Varianten des Geschlechtsverkehrs spricht. Plötzlich

ist ein großes, rundes Bett zu sehen, auf dem eine nackte Frau liegt,

ein nackter Mann kommt dazu, und sie beginnen sich zu lieben. Das Ganze

wirkt aber sehr asketisch. Dazu hört man aus dem Off die Stimme des

Arztes, der sagt: „Nun befinden sie sich in der Missionarsstellung.

Aber sie können sich auch in folgende Stellung begeben.” Daraufhin

nehmen sie andere Positionen ein, wie Marionetten,

die von der Stimme des Arztes ferngesteuert werden. Was da auf der

Leinwand gezeigt wurde, war absolut vulgär, aber der Arzt sprach in

völlig wissenschaftlichem, nüchternem Ton. Diese Diskrepanz war

unglaublich faszinierend. Ich empfand sie sofort als große Qualität.

Die meisten Menschen lachen über so etwas, aber ich erkannte das große

Potenzial, das in dieser Diskrepanz zwischen Off-Kommentar und Bild lag.

Mein dritter Film entstand unter ähnlichen Umständen wie die beiden

vorherigen. Nevinost

bez zastite (Unschuld ohne Schutz, 1968) war noch

erfolgreicher. Wir verkauften ihn sogar ans Fernsehen. Ein Liebesfall kam

für das Fernsehen wegen der Nacktszenen nicht in Frage. In England war

er zwei Jahre lang verboten. Aber in Deutschland lief er überall, wenn

auch in leicht gekürzter Fassung. Dann passierte etwas Seltsames. Ich

drehte meinen vierten Film, W.R. – DIE MYSTERIEN DES ORGANISMUS (1971),

und der wurde tatsächlich noch erfolgreicher als meine anderen Filme.

Ich war offensichtlich auf dem besten Wege der Selbstzerstörung. Aber

reden wir

nicht über W.R., das ist eine sehr lange Geschichte.

Frage: Die kurze

Geschichte ist, dass er Ihnen sehr viele Probleme bescherte.

D.M.: In Jugoslawien kam er erst sechzehn Jahre nach

seiner Entstehung in die Kinos. Sechzehn Jahre lang war er verboten.

Schon als der Film in Produktion war, wurde er per politisches Dekret

verboten, und zwar nicht durch einen Gerichtsbeschluss oder Zensor. Wir

bekamen die Freigabe des Zensors schriftlich, und unsere

Produktionsfirma billigte den Film. Aber wir durften ihn nicht zeigen.

Weil der Film aber überall sonst erfolgreich lief, übersetzte die

jugoslawische Presse

alles, was darüber in zehn oder fünfzehn anderen Ländern veröffentlicht

worden war. Um unseren Film zu verteidigen, stellten wir eine

fünfhundert Seiten umfassende Dokumentation mit Texten zusammen, in

denen er unterstützt wurde. Diese fünfhundert Seiten enthielten

vielleicht zehn oder fünfzehn negative Bemerkungen. Aber das half alles

nichts. Ein Gericht verbot dieses Buch umgehend. Zum Glück hatten wir

es aber schon vorher in Umlauf gebracht. Dann kam ein Polizist zu uns

und erklärte, wir müssten die Bücher von allen, die sie erworben

hatten, zurückfordern, weil es ihnen verboten sei, das Buch zu lesen.

Nicht nur das Buch selbst war verboten, auch die

Lektüre war strafbar. Die ganze Angelegenheit wurde schlimmer und

schlimmer und endete schließlich damit, dass ich zwei Jahre später das

Land verließ.

Interview: Ray Privett, www.sensesofcinema.com, Dezember 2000

[zurück

nach

oben]