Der

Pfad des Kriegers

[Inhalt]

[Biographie]

[Credits]

[Über den Film] [Pressematerial]

INHALT

Kurzinhalt

Erste Welt, Du bist die Letzte

Die Geschichte von Michael, dem Ministranten aus Südtirol, der in

Bolivien zu Comandante Miguel wird.

Als angehender Priester will Michael noch friedlich gegen Armut

kämpfen, für die Verzweifelten, für mehr soziale Gerechtigkeit. Doch

mit 29 Jahren geht er in den Untergrund und entführt einen

Industriellen. Bei der Befreiungsaktion erschiesst ihn die Polizei.

1990, im Deutschland der Wendezeit, geht die Todesnachricht unter.

Nach den Ereignissen des 11. September 2001 begibt sich

Grimme-Preisträger Andreas Pichler auf die Spuren

seines Jugendfreundes. Auf die Spur einer Radikalität, die ihm im Laufe

seiner

Recherche immer weniger abwegig erscheint.

War Miguel verblendet oder beseelt? War er ein Überspannter oder ein

Märtyrer?

Der Film zeigt, wie ein Junge aus gutem Hause das „Gottesreich auf

Erden“ sucht

und darüber zum Terroristen wird. Ein Lebenslauf, der uns heute nur

allzu bekannt

vorkommt.

Inhalt

La Paz, 1990. Nachrichtenbilder, hektische Reporter, grobkörnige Fotos.

Seit

Monaten hat das Kommando Nestor Paz Zamora den Coca-Cola-Repräsentanten

von

Bolivien in seiner Gewalt. Der Innenminister fordert die Geiselnehmer

auf, sich zu

ergeben. Doch es kommt zu keinem friedlichen Ende. Bewaffnete Soldaten

stürmen

das Haus, in dem sich die Gruppe verschanzt hat. Comandante Miguel, 29

Jahre alt

und als Missionar aus Deutschland gekommen, springt aus dem Fenster und

wird

wie die Geisel und zwei seiner Gefährten erschossen.

Südtirol, ein Winter in den siebziger Jahren. Michael rast auf seinem

Schlitten den

steilen Abhang hinunter, aber er hat keine Angst. Er dreht sich sogar

lachend zur

Kamera um, die die Schussfahrt in wackligen Bildern verfolgt. Winter in

Tirol hieß

Tiefschnee. Jugend im provinziellen Bozen, das hieß Jungschar - „und

danach

Ministrant. So war das eben“, sagt der Dokumentarfilmer Andreas

Pichler, der sich

auf die Spur seines Kindheitsfreundes begibt. Michael war sein Vorbild,

als sie in

einem Milieu aufwuchsen, in dem sich alles um die Pfarrkirche drehte.

Schon als Jugendlicher ein Idealist und Romantiker, beschließt Michael

mit 18 Jahren,

Missionar zu werden. Er studiert in London und geht 1982 als

Jesuiten-Novize nach

Lateinamerika.

Es ist die Zeit der Nicaragua-Poster und Sandinista-Platten. Auch der

junge Mann

aus Tirol will die Welt verändern. Er lässt sich mitten unter den Armen

Boliviens

nieder, er lernt das soziale Elend kennen, die grauenhaften Slums von

El Alto, die

Minen in Potosi. Er arbeitet Tag und Nacht, beginnt, sich mit den

Unterdrückten zu

identifizieren und nennt sich jetzt Miguel. Sein Unmut gilt besonders

der

Ausbeutung der Entwicklungsländer durch die sogenannte Erste Welt. Nach

Hause

zur Mutter und zum Bruder schickt er Cassetten, auf denen er

bolivianische

Volkslieder singt. Und irgendwann steht in seinen Briefen, die Lehre

Jesu könne nur

mit Waffengewalt durchgesetzt werden.

Michaels Freunde betrachten seinen Tod als das traurige Ende einer

modernen

revolutionären Bewegung, deren Stadtguerilla in Europa längst

gescheitert war.

Pichler muss wieder an ihn denken, als 2005 ein paar junge Männer eine

Londoner

U-Bahn in die Luft jagen. Die Radikalen, denen der Glaube aus dem Ruder

lief - sie

sind gebildete junge Männer aus dem Mittelstand, liebenswerte Nachbarn,

sozial

engagiert. Wollte Michael, dessen Kampf den Machtlosen und Gedemütigten

galt,

der sich für ein „Gottesreich auf Erden“ einsetzte, wollte auch er ein

Märtyrer sein?

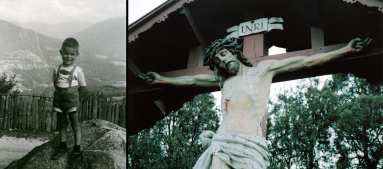

Der Film beginnt seine Suche beim Kruzifix in der Tiroler Dorfkirche.

In der Brust

Jesu, da, wo das Herz ist, klafft eine tiefe, blutende Wunde. Michaels

Bruder meint,

der Jesus ihrer Kindheit sei „eher ein Softie“ gewesen. Der Mutter

fällt es noch

heute schwer, über das verlorene Kind zu sprechen.

Pichler reist nach Bolivien, um die Orte und Menschen aufzusuchen, die

in Miguels

Leben eine Rolle spielten. Und findet alles vor, wovon in Miguels

Briefen und

Tagebüchern die Rede war. Verwahrlosung, Verzweiflung, die Niederlage

jeder

Vernunft. Der Gedanke, dass mit herkömmlichen Mitteln auf dieser Welt

nichts

mehr auszurichten sei, scheint hier gar nicht so abwegig. Die

detektivische

Spurensuche wirft Fragen auf, Fragen nach verlorenen Idealen und den

Werten

einer ganzen Generation.

Michaels Briefe und sein Tagebuch der Geiselnahme lassen ihn im Film

lebendig

werden. Ehemalige Mitglieder des Kommandos erzählen - noch immer

bewundern

sie seinen Ernst, seine Disziplin, und belächeln sein Ungeschick im

Handwerk des

Guerilleros. Doch er selbst beschreibt die Zerrissenheit, die aus der

Ungeduld

entsteht, er selbst erkennt den „Scheideweg“, als er vor ihm steht. Der

Film kann

deshalb tief in Miguels Herz und Kopf sehen. In die Psyche eines

unerfahrenen

Kämpfers und erprobten Gläubigen, der diesen Widerspruch nicht

überlebte.

[zurück

nach

oben]

Credits

Deutschland

/ Schweiz / Italien 2008, 91 Minuten

Mit:

Flora

Nothdurfter, Otwin Nothdurfter, Ludwig Thalheimer, Dante

Limaya, Paola

Acasigue,

Gonzalo Muñoz, Roberto Ibarguen, Sonia Brito,

Rafael Puente

Buch und Regie:

Andreas Pichler

Kamera:

Susanne Schüle

Ton und Sound Design:

Stefano Bernardi

Montage:

Marzia Mete, Andreas Zitzmann

Musik Paul

Lemp

Mischung

Hartmut Teschemacher, Konken Studios

Produzent

Thomas Tielsch

Koproduzenten

Samir, Valerio Moser

Redaktion ZDF

Burkhard Althoff

Redaktion ARTE Kathrin

Brinkmann

Line Producer

Britta Erich

Aufnahmeleitung

Tobias Steinhauser, Paola Gosalvez

Produktionsassistenz

Nora Ambun-Suri, Jan-Peter Heusermann,

Anna Thayenthal, Regina Calvo (La Paz)

Recherche und Exposé Martin

Kucera

Produktionsleitung (CH)

Tunje Berns

Zweite Kamera

Osmund Zöschg, Martin Prast

Farbkorrektur Robin

Schmude, Chroma

Grafik Fabian

Reber

FAZ

Schwarzfilm

Sprecher Felix

Kramer, Andreas Pichler

Filmtank in Koproduktion

mit Dschoint Ventschr Filmproduktion, Miramonte Film,

ZDF – Das Kleine Fernsehspiel

In Zusammenarbeit mit ARTE, Schweizer Fernsehen, RAI - Sender Bozen

Gefördert von FilmFörderung Hamburg, BKM, Züricher

Filmstiftung,

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Entwickelt mit Unterstützung des MEDIA-Programms der EU

Pressematerial

-

www.kinopresseservice.de

[zurück

nach

oben]

Biografie

Biografie

Andreas Pichler wird 1967 in Bozen/Italien

geboren. Er besucht dort die Schule für

Fernsehen und Film Zelig, studiert danach Film- und

Kulturwissenschaften an der

Universitá degli Studi di Bologna und Philosophie an der Freien

Universität Berlin,

wo er mit dem Magister abschliesst . Während des Studiums realisiert er

mehrere

Kurz- und Tanzfilme sowie Videoinstallationen, die auf zahlreichen

Festivals

Anerkennung finden und Preise gewinnen. Seit Ende der 90er Jahre

arbeitet er

hauptberuflich im Bereich Dokumentarfilm. Viele seiner Filme sind mit

Europäischen

Förder- und Fernsehanstalten koproduziert ( z.B. ZDF, ARTE, ORF, RAI,

YLE,

IKON, 3sat) und waren auf zahlreichen internationalen Festivals zu

sehen.

Für seinen Film „Call me Babylon" (Produktion: filmtank) wurde er 2004

in

Deutschland mit dem Adolf Grimme Preis als Autor und Regisseur

ausgezeichnet.

Heute arbeitet Andreas Pichler in Deutschland, Italien, Österreich

und der Schweiz.

Filme

Franco D’Andrea

– Jazz Pianist, Dokumentarfilm, 55 min, I 2006

August auf der Flucht,

Dokumentarfilm, 48 min, I / 2006

Meine 3 Zinnen,

Dokumentarfilm, 41 min, I/A/F/SF 2005

Yin und Yang im Allgäu,

Doku-Serie, 5 x 26 min, D 2005, ZDF/arte, filmtank

Antonio Negri – eine

Revolte, die nie endet, TV-Dok., 52 min, D/S/SF 2004

Call me Babylon,

Dokumentarfilm, 75/52 min, D/NL/B 2003 (filmtank)

Alles, was ich brauch –

Leben zwischen 15 und 18, TV-Dok, 43 min, 2003,

Musik als Dauerzustand –

Der Komponist Max Reger, TV-Dok., 43 min, I 2002,

Mirabella-Sindelfingen,

Dok., 54 min, D / I / DK 2001 (filmtank)

[zurück

nach oben]

Über

den Film

Zwischen

dem Deutschland der Bleiernen Zeit und dem Aufmarsch der

Globalisierungsgegner in den Abendnachrichten liegen gut 20 Jahre, in

denen die

Geschichte von Michael alias Miguel Zeit zum Reifen hatte. Der

preisgekrönte Dokumentarfilmer Andreas Pichler portraitiert in PFAD DES

KRIEGERS nicht nur einen Freund aus seiner Kindheit, der mit 29 Jahren

sterben musste. Er gräbt auch verschüttete Erinnerungen an einen

Idealismus aus, mit dem sich junge Post-68er

voller Wucht und Sehnsucht auf Lateinamerika warfen. Über dem enormen

medialen Aufwand zum Thema RAF sind die Venceremos-Romantik, die

Ponchos und Dritte-Welt-Läden ein wenig in Vergessenheit geraten.

Ebenso, dass es in der seinerzeit so geschmähten Null-Bock-Generation nicht wenige gab, die

vorhatten, die Welt zu verändern. Und zwar am anderen, unteren Ende der

Welt.

Doch es ist schließlich der 11. September 2001, an dem Pichler sich die

Fragen stellt, die seinen Film bestimmen, und die sich aus dem

ungewöhnlichen, manchmal wie gelenkt wirkenden Leben Michaels ergeben -

aus der „Chronik eines angekündigten Todes“, wie ein überlebender

Kampfgenosse wehmütig lächelnd sagen wird. Denn die

Selbstmordattentäter von Manhattan wollten sterben, sie taten es

ausdrücklich in Erfüllung ihres Glaubens, der den „Märtyrern“ das Paradies versprach.

Und Michael? Der im beschaulichen

Tirol der Siebziger als

Christ erzogen worden war, der in einer Franziskanerschule eine

„gediegene

moralische Erziehung“ genossen hatte und nach Lateinamerika ging, um

Gottes Wort zu verbreiten? Auch ihm, der später Sprengstoffattentate

verübte und einen

Manager als Geisel nahm, war der Zusammenhang zwischen Glaube und Tod

früh

bewusst. In seinem Tagebuch fragt er sich, „wie lange ich es wohl am

Kreuz

aushalten werde“.

Er schreibt in einem Brief an die Mutter über Christen, die bereit

waren, für ihre Religion Folter und Tod auf sich zu nehmen. Als sich schließlich seine

große Liebe von ihm trennt, kündigt er an, den „Krieg der Liebe bald ganz zugunsten

des Krieges der Politik aufzugeben, denn dieser erscheint mir viel einfacher.“ Und

das Wort

„Krieg“ scheint ihm da keineswegs zu radikal.

Bewusst verzichtet Pichler darauf,

aus dem gottesfürchtigen Michael

oder dem späteren Terroristen Miguel eine Filmfigur zu machen. Bewusst

führt er

selbst als Ich-Erzähler durch den Film, der eine Reise von der Tiroler

Pfarrkirche

ins heutige Bolivien unternimmt. Denn die ausführlichen, in Briefen und

Tagebüchern überlieferten Gedanken - manchmal Grübeleien - von Michael

sind alles

andere als tot. Sie führen Pichler an Orte, an denen von dem Freund wie

von einem

Helden gesprochen wird, an dem heute noch Menschen Tränen über sein

Schicksal

vergie‡en. Ein Genosse hat seinen Sohn nach ihm benannt, eine Mutter in

einer ländlichen „Comunidad de Trabajo“ erinnert sich bewegt, wie Miguel mit

ihnen lebte und frühmorgens mit zur Feldarbeit ging, „als gehöre er zu

unserer Familie.“

Und die Mitglieder seiner Guerilla-Gruppe, die zum Teil lange

Haftstrafen hinter sich haben, sprechen ehrfürchtig von Michaels Intelligenz, von seiner

Disziplin und Beharrlichkeit. Einer von ihnen weist darauf hin, welch „grosses

Potential“ die Kämpfer hatten, dass sie in einem anderen Leben vielleicht Ärzte,

Anwälte, Priester geworden wären - eine weitere Parallele zu den Attentätern von London,

Madrid oder New York.

Der Film zeigt auch den abenteuerlustigen jungen Mann, der auf der

Gitarre Beatles-Lieder spielt und den Applaus seiner neuen bolivianischen Freunde

genießt: „Vielleicht werde ich ein Pop-Star“. Und den etwas linkischen

Intellektuellen, der sich so garnicht für die Pirsch durch den Dschungel und ähnliche

Anforderungen des

Guerrillero-Lebens eignete.

DER PFAD DES KRIEGERS kommt den Motiven des jungen Gläubigen so nahe,

weil er das schreckliche Ende nicht als Ergebnis eines Bruchs beschreibt.

Vielmehr stösst Pichler bei seiner Bildersuche auf die gleichen Szenen, denen Michael

vor 25 Jahren entsetzt beigewohnt hat. Er sieht die gleichen Minenarbeiter in der

Misere, er sieht

das gleiche soziale Elend, er sieht das, was Miguel nach dem Kontakt

mit den Marxisten der Universität die „Ausbeutung der Dritten durch die erste

Welt“ nannte. Und er kann den Heiligen Zorn, wenn nicht billigen, so doch

nachvollziehen, der den angehenden Missionar bewegte.

Zumindest wird ihm bewusst, wie sehr sein damaliger Freundeskreis,

vielleicht auch seine Generation, noch von der Idee beseelt war, eine andere Welt sei

möglich. Wie aber viele von ihnen „für diesen Kampf zu spät kamen“, oder sich

garnicht erst hineinbegeben wollten.

Dass sein Freund tatsächlich und

in verhängnisvoller Weise zum Krieger

geworden war, erkannte Pichler, wie auch Michaels Familie, erst nach

seinem Tod.

Nur der Bruder spricht von einem Indiz der radikalen Wandlung, das noch

in ihren Jugendtagen liegt. Als sie nämlich entdeckten, dass der

„Softie“-Jesus

ihrer Kindheit in Wirklichkeit ein sozialer Rebell und Revolutionär

war. „Das machte

ihn plötzlich greifbar und nachvollziehbar“.

Pichlers Kommentar besteht darin,

Michaels Weg in den Kontext der Befreiungstheologie zu stellen, die

damals den Alltag der unterdrückten

und bettelarmen Bevölkerung in Lateinamerika prägte. In Archivaufnahmen

zeigt er die Priester der „Armenkirchen“, wie sie im Kampfanzug in

Dschungelcamps

sitzen. Sie predigen die dem Vatikan - und den Regimes - so verhassten

sozialistischen Ideen, weil „in einer extremen Notsituation die

lebensnotwendigen Dinge allen

gehören.“

Mit den Bildern der verarmten

Mineros, die sich selbst öffentlich

„kreuzigten“, um gegen ihre ausweglose Lage zu demonstrieren, scheinen

Christentum und Widerstand eine unwiderlegbare Verbindung einzugehen.

In PFAD DES KRIEGERS ist die Mär vom Märtyrer nicht als „eine

erbauliche, eine abschreckende Erzählung“ gedacht, sondern als Ausflug in die Psyche

eines Menschen, der die Pflicht zur Auflehnung spürt. Der Kreis zwischen den Lateinamerika-Romantikern der Achtziger Jahre, den

heutigen Globalisierungsgegnern

und den islamischen Gotteskriegern kann sich niemals schließen. Aber

was in seiner Mitte liegt, so erinnert uns Pichler, geht nicht nur die Radikalen

etwas an. Wenn es stimmt, dass erst das Ende einem Leben seine Logik verleiht,

dann muss uns Michael als Terrorist in Erinnerung bleiben. Wenn nicht, dann war

er einfach ein

menschlicher Christ, dem zum Verhängnis wurde, was eine typische Sünde

der Jugend ist: Die Ungeduld.

Der Regisseur Andreas

Pichler über seinen Film:

Der Tod von Michael hat mich damals, 1990, sehr getroffen. Als der

islamistische Terror in Europa in die Schlagzeilen rückte, musste ich

wieder

an ihn denken, und daran, dass es auch bei uns im Westen und damals vor

allem in den linken Bewegungen immer wieder junge Menschen gab, die

bereit waren, für den politischen Kampf sogar ihr Leben zu opfern.

Diese Geschichte heute zu erzählen, ist für mich der Versuch

herauszufinden, was

damals in Michaels Kopf ablief und was in seinem Umfeld wirklich Thema

war.

Und es ist der Versuch zu verstehen, was junge Leute dazu bewegt, den

Märtyrertod zu

suchen.

[zurück

nach oben]